Pendahuluan.

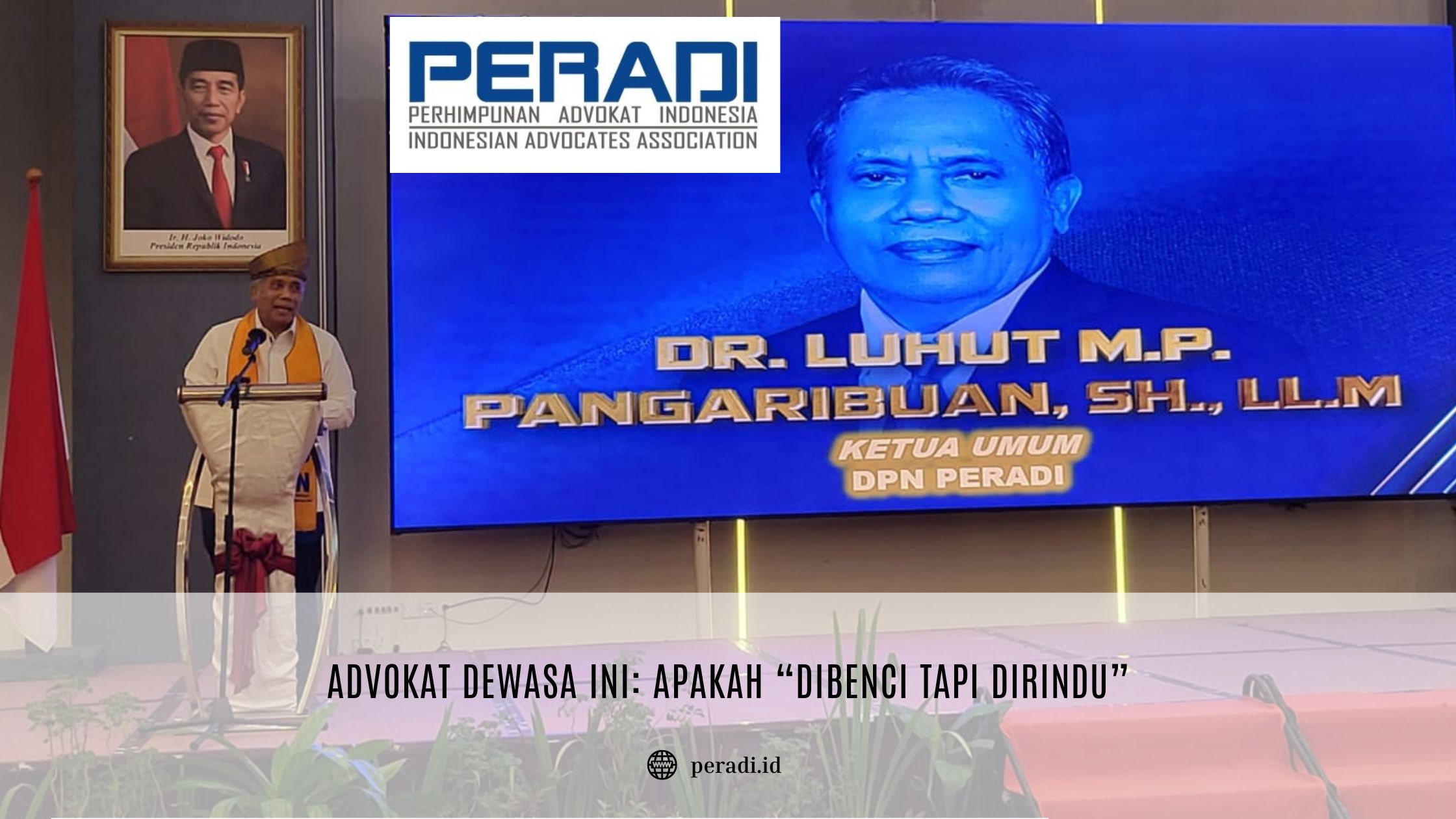

Tidak berlebihan jika saya sampaikan bahwa dewasa ini Organisasi advokat (“OA”) dalam situasi ambigu, advokat menjadi masa depan semua sarjana hukum tapi tidak dianggap sebagai bagian sisitem peradilan. Dengan kata lain anomalis karena “dibenci tapi dirindu”. Dari mulai Kapolri, Jaksa Agung dan Hakim Agung sesudah pensiun kemudian jadi advokat juga. Tapi perlakuan dan sikap kepada Advokat ketika mereka sebelum pensiun, penuh dengan keprihatinan. Sikap dan perlakuannya tidak sesuai dengan yang seharusnya menurut hukum ic UU Advokat. Dalam hal demikian, sesuai UU Advot OA wajib melindungi anggotanya yang bertikad baik.

Kriminalisasi misalnya yang dirasakan advokat dewasa ini. Semakin hari semakin banyak keluhan yang diterima OA. Kasus terbaru penggledahan kantor advokat di Jakarta. Pada hal jabatan advokat dilindungi hukum yakni rahasia jabatan dan atau “client privilege confidentiality. Advokat ybs telah dengan itikad baik menyerahkan uang yang diduga ada hubungannya dengan dugaan Tipikor, tapi direspon negatif dengan kantornya digledah. Penggledahan terpublikasi maka jadilah advokat seperti pesakitan.

Anomali perlakuan seperti ini telah berimpilikasi pada adanya persepsi buruk. Pada hal advokat adalah sesamanya APH ybs. Advokat statusnya adalah juga penegak hukum, walaupun bukan aparat. Artinya kedudukan advokat “setara” dengan penyidik yang melakukan penggledahan itu. Kenyataannya perlakuan APH itu terhadap advokat sebaliknya, seolah-olah advokat bagian dari kejahatan itu. Dalam hal ini UU Advokat yang menyatakan advokat adalah penegak hukum tidak dihargai dan oleh penegak hukum pula.

UU Advokat seharusnya ditaati sebagaimana APH menaati UU Kepolisian, UU Kejaksaan dlsb. Sebagai penyelidik, penyidik dan penuntut umum fungsinya sama dengan advokat yaitu sama-sama berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Lebih jauh, UU Kekuasaan Kehakiman telah pula menginginkan sistem peradilan terpadu. Tapi mengapakah keterpaduan itu justru tidak terjadi bahkan dijauhkan oleh APH ? Ini pertanyaan yang harus dijawab segera dan ditetapkan secara hukum supaya tidak pernah terjadi lagi kriminalisasi itu. Sekaligus ini PR kita kita semua, hal yang harus diperjuangkan bersama semua advokat tanpa memandang apa Organisasinya.

Mengapakah demikian, dugaan saya sementara adalah karena UU Advokat dibaca APH berbeda dengan substansi UU nya sendiri, seolah-olah tidak ada keterkaitan. Ini tentu keliru, karena tidak benar, fair dan tidak objektif. Pada hal UU menyatakan harus setara dan terpadu sebagai sama-sama pelaksana kekuasaan kehakiman; sehingga jangan dibiarkan berkelanjutan. Sekali lagi ini tantangan konkrit kita semua dimanapun organisasinya. Advokat harus bangkit “supaya dunia (hukum) tidak runtuh (ne pereat mundus).

Semua Advokat sadarlah , kriminalisasi seperti disinyalir di atas tidak akan pernah berakhir jika advokat tidak berbuat. Itu tidak akan berhenti tanpa “perubahan mendasar” dalam sistem peradilan. Jangan berharap orang lain akan membantu ( “karena saat ini dibenci”), tapi kita Advokat yang harus mulai melakukannya sendiri secara aktif. MK sudah pernah bilang dalam konteks konflik OA, tunjukkan setiap kemampuan profesionalitasmu (OA) bagaimana menyelesaikan masalah ini. Sekalipun APH itu nantinya akan jadi advokat (“profesi advokat dicinta”), tapi kriminalisasi (“advokat saat ini dibenci”) yang sedang dirasakan dan tidak akan pernah berhenti selama kita dengan OA tidak berbuat.

Pertanyaannya apakah perbuatan yang bisa dilakukan supaya perubahan mendasar itu terjadi dan pada saat yang sama kriminalisasi itu tidak akan terjadi lagi ? Ketahuilah bahwa kriminalisasi itu hanya by product (buah) dari penerapan suatu sistem yang salah. Jadi kita harus berbicara bagaimana seharusnya advokat sebagai sub-sistem peradilan diatur dalam hukum. Pertanyaannya lebih lanjut, apakah anggota legislatif yang banyak juga advokat bisa diharapkan berinisiatif merestrukturisasi sistem yang salah ini ? Rakernas ini diharapkan bisa menjawabnya dengan pertama-tama lakukanlah idenfikasi apa masalahnya secara tepat, dan ajukan apa solusinya, serta tuangkanlah semua jawaban itu dalam program tahun depan yang semuanya dibicarakan nanti dalam Rakernas ini. Termasuk dengan siapa kitab bisa kerja-sama dan minta bantuan.

Tapi ingat menjawab pertanyaan yang salah tidak akan pernah sampai pada jawaban yang benar.

Kriminalisasi Advokat: Sebab dan Akibatnya Dari Faktor Eksternal (APH) dan Internal (Advokat).

Kriminalisasi disini maksudnya adalah perlakuan eksternal yang dialami advokat dewasa ini ketika menjalankan jabatannya sebagai advokat. Mengapa terjadi, dalam banyak hal secara singkat adalah akibat dari sebab dari multi faktor baik eksternal maupun internal. Secara internal misalnya karena adanya “ulah oknum advokat” (ingat advokat Bakpao) dan penyalah-gunaan jabatannya oleh “oknum” ketum OA dengan menjadikan OA seolah-olah ormas dengan cara “dominasi” kepemimpinannya pada saat yang sama (internal). Jadi advokat tidak fair jika hanya menunjuk kesalahan terjadinya seperti kriminalisasi itu sebabnya hanya pada orang lain (eksternal).

Bagaimana OA disalah-gunakan “oknum” itu baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama “pengikutnya”, menurut MK yaitu dengan cara dominasi. Cara dominasi ini telah merusak “tata-kelola” OA akhirnya profesi advokat itu. Bentuk dominasinya variatif seperti nepotisme dan favoritisme bahkan mungkin dengan koruptif. Dalam kaitan ini MK sampai ikut “mengingatkan” adanya dominasi itu dan yang harus dihentikan. MK menyatakan bahwa periodisasi jabatan Ketum tidak boleh lebih dari 2 kali berturut-turut atau tidak. Oleh karena itu secara jujur harus kita lihat sebab-akibatnya, transparan, jujur dan lengkap serta obyektif tentang kriminalisasi ini, yakni selain karena faktor eksternal (APH) tapi ada juga karena sebab internal ( “Oknum Advokat”).

Pasal 21 UU Tipikor tentang merintangi penyidikan telah menjadi alat (“loop-holes”) untuk kriminalisasi. Mengapa pasal itu bisa menjadi alat APH ? Karena monopoli tafsir. Monopoli tafsir telah terjadi atas makna norma “merintangi” dalam pasal 21 UU Tipikor itu. Dengan monopoli tafsir ini telah menutup mata dan hati nuraninya atas adanya status, kewenangan dan kode etika advokat yang harus dirujuk sebagai dasar hukum. Tegasnya sekiranya semua ini dibaca, dimengerti dan diterapkan oleh APH dengan benar maka niscaya kriminalisasi itu tidak akan pernah ada. Dan sekiranya OA sudah dengan standar profesi yang kuat, kriminalisasi mungkin juga tidak akan terjadi.

Dalam UU Advokat diatur kewenangan (hak) advokat mendapat segala informasi yang dibutuhkan dalam rangka pembelaan (ps 17 UU Advokat). Tapi misalnya advokat bertemu dan atau mendampingi saksi yang sudah diperiksa penyidik dimaknai sebagai telah melakukan perbuatan merintangi. Karena itu kewenangannya untuk memangil, memeriksa, menggledah bahkan menahan Advokat sesuai UU nya diterapkan secara tegas. Pada hal advokat adalah penegak hukum (ps 5 UU Advokat). Dalam menjalankan kedudukannya sebagai penegak hukum itu UU menyatakan, “… advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (ps 17 UU Advokat).

Sejak awal Advokat sudah memastikan menjalankan KEAI yang menyatakan “Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana” (KEAI, ps 7 butir e). Mendampingi dan bertemu dengan saksi dalam rangka menjalankan hak (wewenang) sebagaimana dalam ps 17 UU Advokat adalah tidak sama dengan “mengajari dan atau mempengaruhi” sebagaimana dalam KEAI apalagi “telah merintangi.” Oleh karena itu tidak perlu ada kecurigaan.

Dewan kehormatan dan/atau Komisi pengawas adalah alat OA untuk mengeceknya secara kelembagaan. Mengapa APH tidak merujuk kelembagaan ini terlebih dahulu? Monopoli interpretasi telah mencegahnya dan hati nuraninya untuk tidak melakukannya. Pada saat yang sama OA tidak bisa efektif mengingatkannya. Sibuk saling menyalahkan dan membenarkan diri sendiri, termasuk tidak menghormati putusan pengadilan yang sudah in krah oleh oknum Avokat itu. Inilah tantangan semua advokat dan atau OA yang terpenting dan mendasar saat ini. Dengan kata lain termasuk bagaimana “melawan dirinya sendiri” yakni dari ulah oknum Advokat ini.

Mengapa ada kecendenderungan APH membaca hukum tidak lengkap atau dengan “kaca mata kuda” itu ? ini pertanyaan yang serius dan jawabannyapun tidak mudah. Sebagaimana sudah disingung, itu adalah anomali dari sistem yang tidak terpadu itu dan kesannya sudah menjadi “sub-kultur” sekaligus. Konkritnya ada fakta bahwa kecenderungan APH hanya membaca UU yang mengatur jabatan dan kewenangannya saja, dan tidak mengindahkan UU Advokat. Atau menilai bahwa UU nya lebih tinggi dari UU yang lain. Pada saat yang sama lebih taat pada atasan daripada UU. Dan buahnya ialah “budaya hukum”kriminalisasi itu yang selalu ikut mempengaruhi bagaimana hukum dijalankan APH.

Sebagai tambahan lagi tentang pembentukan “sub-kultur” itu, selain UU yang mengatur jabatan dan kewenangan APH itu, banyak produk perundang-undangan turunannya seperti Perpol, Perkap, Perja dlsb yang sesungguhnya dari segi kaedah hukum merupakan “juklak-juknis” tapi praktis digunakan sebagai dasar hukum. Ia seolah-olah hukum dengan legitimasi dari UU No 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan kata lain dengan “juklak-juknis” telah menggeser asas legalitas (nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali) dalam hukum pidana. Lebih jauh lagi bahkan menegasikannya. Pada saat yang sama Juklak-junis itu secara konkrit akan disikapi APH adalah merupakan “perintah atasan.” Sesuai sub-kultur itu (disiplin) APH lebih taat pada atasan dari pada UU. Itu tidak mengherankan karena sesuai sifat hakekatnya, APH ada dalam struktur yang hierarkies yang tunduk pada “komando”. Dengan kata lain APH bukan profesi bebas seperti advokat yang hanya dipandu KEAI, Sumpah Jabatan dan Perundang-undangan.

Sebagai praktisi jamak menemukan misalnya “kode atensi.” Artinya atasan menginginkan bagaimana penyidikan harus dilakukan dlsb. Dan “kode atensi” seperti ini sudah menjadi patologi (faktor kriminogen) yakni sumber penyakit dalam proses penegakan hukum. Itulah sebabnya ada fenomena ketika ada perkara, pertama-tama yang muncul dalam benak yang sedang menghadapi perkara (pencarai keadilan) apakah ada petinggi (jenderal) APH yang bisa diakses untuk membantu bukan pada apakah ada advokat seperti alm Yap Thiam Hien misalnya yang bisa diminta bantuannya. Fenomema ini dekat dekat dengan kecenderungan korupsi dan merupakan faktor kriminogen karena penegakan hukum sudah bergeser dari asas impersonal menjadi personal.

Sebagai ilustrasi dalam perkara BTS yang lagi ramai sekarang, konon ada alokasi Rp 40 M untuk mengamankan perkara di Kejaksaan Agung. Jika ini benar maka membenarkan fenomena yang dikonstatasi di atas. Mengamankan secara hukum ternyata bukan dengan legal opinion yakni dengan jasa advokat yang baik, bukan tapi dengan adanya uang banyak. Sekali lagi ini fenomena dan indikasi adannya korupsi dalam penegakan hukum akibat sub kultur itu. Pada saat yang sama harus juga disampaikan dan akui adanya fenomena dimana advokat telah membangun keberhasilannya dengan sub kultur ini. Buat dia, ini justeru habitat yang bisa membuat ia sukses. Keberhasilan itu yang ditunjukkan dengan perilaku hedon (show-off) di masyarakat sehingga bagaikan fatamorgana untuk advokat muda dan para calon advokat. Nilai-nilai idil dari ajaran bahwa advokat itu adalah profesi keahlian dan mulia (noble) sirna.

Ada pernah suatu survey pada calon mahasiswa mengapa memilih fakultas hukum, jawabannya karena ingin jadi advokat. Mengapa advokat, karena bisa dengan cepat kaya raya. Pada hal cepat kaya raya itu sebagai advokat hanya fallacy. Karena itu hanyalah fatamorgana, buah praktek koruptif itu. Oleh karena itu tidak berlebihan ketika Prof Mahfud MD suatu kali mengatakan dengan metafora bahwa menoleh kemana saja ada korupsi, nengok ke hutan ada korupsi, di laut, udara dan darat ada korupsi. Pasal hukum diperjual- belikan, dst. Jaksa dan hakim bisa dipesan. Karena itu Kompas sampai menulis dengan istilah jika demikian maka kita sekarang berada di “Republik Korupsi”.

Kita memang harus mengakui adanya fenomena semakin informal hubungan advokat dengan APH maka ia semakin sukses. Ini fakta yang sudah jadi public domain. Tapi sesungguhnya Advokat seperti itu masih bisa dihitung dengan jari. Karena kenyataannya memang ada yang kaya raya dan show-off yang harta dengan mudah didapatkannya hanya karena kedekatan dengan APH. Tapi mahasiswa hukum itu telah menjadi silau karena itu; dan Jumlah calon mahasiswa yang memilih fakultas hukum dampaknya sekarang semakin tinggi dibanding fakultas lain.

Dengan kenyataan di atas, perubahan mendasar dalam sistem proses penegakan hukum yang terpadu (integrated criminal justice system) sudah sangat mendesak perlu dilakukan. Tapi sebelum sampai disana sebagai organisasi advokat tentu ada yang bisa dilakukan. Pertanyaannya pada diri kita masing-masing apa hal yang dalam jangka waktu dekat bisa dilakukan OA dan apa usaha yang sudah kita lakukan sejauh ini ?

Organisasi advokat (OA) secara normatif tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Dan masih “klaim” sebagai state organ, lengkapnya auxiliary inpendent state organ. MK juga mengamini kedudukan OA ini. Tapi ada tata-kelola OA yang terus sibuk mencari pembenaran masa jabatannya, bagaimana semakin lama supaya menguntungkan dirinya. Karena itu lupa dengan tugas dan fungsinya mencari jawaban bagaimana mengejawantahkan OA sebagai state organ itu yang kategorinya constitutional importance. Dengan OA sebagai state organ yang constitutional importance maka bisa membuat dan melaksanakan suatu standar profesi advokat yang baku. Dengan standar itu, advokat adalah officium nobile menjadi kebenaran bukan klaim.

Pejabat publik hanya cukup dua periode, maka jika OA juga sebagai state organ kesetaran dengan pejabat publik itu seharusnya juga suatu necessicity, keharusan. Tapi ada OA yang tidak rela melaksanakannya tapi dengan suatu fallacy. Kenyataannya tata-kelola OA masih belum mengikuti standar sebagai state organ, termasuk untuk meningkatkan kualitas profesi. Karena itu kita harus mengakui, itu juga menjadi faktor penyebab atas semua permasalahan yang dihadapi advokat sejauh ini dan pekerjaan rumah kita.

OA dimana advokat harus menjadi anggota yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas profesi advokat itu (ps 21 UU Advokat) ternyata belum tuntas tentang badan hukumnya. Tapi OA itu justeru “dibelenggu” oleh sementara “oknum” advokat dengan dominasi. Pada hal ada yang belum tuntas tanggung-jawabnya, antara lain yaitu OA masih dalam bentuk “perhimpunan” artinya diatur hukum privat. Pada hal OA sebagai state organ sekalipun auxiliary mestinya badan hukum publik setidaknya badan hukum khusus agar sepadan dengan APH lainnya. Tapi jangankan bicara ini, yang ada adalah justeru menyalah- gunakannya; sembari sibuk mengklaim “saya yang sah, anda tidak sah”.

Pernah ada pengurus OA yang memanfaatkan seolah-olah OA itu adalah organisasi massa yang memobilisasi advokat muda untuk mendukung paslon Presiden pilihannya. Ini dilakukan dalam mengejar hasratnya atas kekuasaan yang lebih besar lagi dengan tidak mengindahkan norma, hukum dan etika dalam tata-kelola OA itu. Pada hal advokat bukan organisasi massa apalagi onderbouw paslon Presiden dan atau organisasi partai politik. OA adalah bagian kekuasan kehakiman yang harus selalu independent. Ideologi politik OA harus senantiasa “equality before the law, ” seperti kekuasaan kehakiman itu.

Karena vested interest itu, kemudian “Oknum Ketum” itu melupakan semua tugas dan tanggung-jawabnya dan tata-kelola OA yang harus diindahkan. Tata-kelola yang seharusnya dilakukan itu antar lain tentang periodisasi sebagai ketua umum. Ini yang telah disampaikan MK dalam putusannya belum lama ini sbb:

“….., bagaimana agar organisasi profesi tetap profesional, berwibawa dan terjaga soliditasnya. Salah satu cara yang paling umum adalah keharusan diterapkannya prinsip tata kelola organisasi profesi yang baik. Di antara prinsip tata-kelola organisasi dimaksud adalah adanya partisipasi anggota, yaitu organisasi profesi memberikan ruang yang sama

bagi semua anggota profesi untuk terlibat dalam mengelola dan berperan dalam organisasi profesi. Partisipasi anggota dalam pengelolaan organisasi mengharuskan praktik dominasi dalam organisasi untuk dicegah sedemikian rupa. Pada posisi demikian, partisipasi anggota tanpa dominasi dimaksud mengharuskan organisasi profesi untuk mengatur pembatasan terhadap pemegang kekuasaan organisasi profesi. Dalam hal ini, advokat sebagai penegak hukum sudah seharusnyalah memiliki tata kelola organisasi yang dapat mencegah adanya dominasi individu yang dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan yang jamak dipahami: power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Oleh karena itu, perlu dibuka partisipasi anggota yang luas untuk berperan serta dalam pengelolaan organisasi. Hal demikian dapat mencegah kemungkinan terjadinya potensi penyalahgunaan yang dapat merusak kewibawaan organisasi profesi, termasuk dalam hal ini organisasi profesi advokat.”

“Berkenaan dengan pembatasan masa jabatan dan periodesasi jabatan tersebut, menurut Mahkamah, masa jabatan pimpinan organisasi advokat adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pilihan 5 (lima) tahun tersebut didasarkan kepada praktik pembatasan masa jabatan yang secara umum digunakan oleh organisasi advokat atau organisasi pada umumnya. Sementara itu, berkenaan dengan masa jabatan 2 (dua) kali periode tersebut dapat dilakukan secara berturut-turut atau secara tidak berturutturut. Dengan diletakkan dalam cara berfikir demikian, akan menghilangkan atau mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam tubuh organisasi advokat.”

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 hanya membatasi pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, namun dikarenakan norma a quo merupakan norma yang memberikan pembatasan terhadap pimpinan organisasi advokat, maka Mahkamah menjadi memiliki dasar yang kuat untuk menambahkan pembatasan lain demi memenuhi tata kelola organisasi advokat yang baik dan sekaligus memenuhi hak-hak anggota advokat. Oleh karena itu, norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 yang menyatakan, “Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat mupun di tingkat daerah” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan a quo.”

UU Advokat: Apakah Tidak Pernah Dibaca APH ?

Sebagaimana sudah kita ketahui tapi dugaan saya APH lain tidak sadar ini, jabatan advokat sudah diatur dalam satu UU yaitu UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dalam UU ini sudah diatur bahwa sebutan yang benar untuk “jasa hukum” adalah advokat. Sebagaimana diatur dalam ps 38 UU 48:2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi: a. penyelidikan dan penyidikan; b. penuntutan; c. pelaksanaan putusan; d. pemberian jasa hukum; dan e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pemberi jasa hukum itu adalah Advokat (Ps. 1 butir 1 UU Advokat). Tapi dalam berbagai kesempatan sering masih memanggilnya dengan Pengacara atau Penasihat Hukum. Artinya apa, artinya ialah indikasi belum sadar kalau UU Advokat sudah secara resmi menggunakan istilah Advokat atau lebih jauh lagi belum sadar jika sudah ada UU Advokat yang mengatur status, wewenang dlsb.

Barangkali kesalahan sebutan itu masih bisa diterima sebagai typo atau slip-of-the tongue. Apalagi advokat sendiri ada juga yang sering salah, menyebut dirinya Pengacara. Tapi mengenai merintangi penyidikan seperti diatas? Artinya ini relevansinya dengan bab IV UU Advokat yang mengatur bebas mengeluarkan pendapat (ps 14 UU Advokat), bebas menjalankan tugas profesinya asal sesuai dengan KEAI dan perundang-undangan (ps 15) nampaknya tidak dibaca APH, atau dibaca tapi tidak dihiraukan. Pada hal dalam ps 16 UU Advokat juga telah menegaskan, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan. Pasal ini kemudian diperkuat dan diperluas putusan MK termasuk juga atas advokat yang menjalankan profesinya di luar sidang pengadilan.

Tapi semuanya seperti tidak ada jika dihadapkan dengan perlakuan APH dengan kriminalisasi itu. Dan ini lebih buruk dari Orba dengan konsep Mahkejapolnya, OA tidak dimasukkan didalamnya. Tapi Mahkejapol tentang policy bukan kriminalisasi sampai dengan individual. Selama orde baru justeru advokat dihargai sebagai bagian dari penghormatan pada rule of law, penghormatan atas HAM dan indepencey of the judiciary. Misalnya ketika pak Yap Thiam Hien dkk melakukan pembelaan di Mahmilub atas terdakwa Subandrio dkk, dapat penghargaan dari pemerintah karena justeru pembelaannya yang keras dan tegas. Terkenal dengan kutipan, Advokat tidak identik dengan klien. Jika Subandrio cs komunis Pak Yap dkk tidak berarti juga komunis. Itu diterima sebagai postulat dalam konteks pembelaan perkara di pengadilan sampai hari ini. Dan kasus Yap Thiam Hien telah menjadi Yurisprudensi tetap tentang imunitas Advokat ketika membela suatu perkara.

Dalam doktrin rule of law, kemandirian kekuasaan kehakiman memang menghendaki adanya profesi advokat. Fungsi profesi advokat itu untuk menjaga bagaimana kekuasaan kehakiman yang bebas itu senantiasa terjaga sebagaiman diatur dalam konstitusi. Dengan kata lain advokat diterima sebagai the guardian of the constitution.

Apa kesimpulannya dengan kenyataan-kenyatan yang dikonstatasi di atas? UU Advokat sungguh tidak dibaca dan karenanya tidak dihormati serta dilaksanakan. Buahnya? Kriminalisasi dan bentuk-bentuk degradasi lainnya.

Tapi apakah itu sekedar ulah oknum, jadi individual? Dari beberapa info dan kasus yang saya amati hal itu bukan sekedar ulah oknum atau kasuistis tapi menyangkut pandangan APH umumnya kalau tidak bisa disebut resmi terhadap profesi advokat. Sekalipun “dicinta” kemudian, tapi saat ini ketika APH masih dalam kekuasaannya advokat “dibenci”. Pertanyaan lanjutan apakah itu tentang moral oknum, sekali lagi hemat saya bukan. Itu sudah jadi budaya hukum akibat dari struktur SPP yang diterjemahkan dalam UU tidak sama, yang satu lebih daripada yang lain. Pada hal jika berdasarkan sistem yang benar dimana kewenangan masing-masing sudah diatur proporsional maka penegakan hukum akan berjalan berdasarkan sistem itu bukan kekuasaan. Dengan sendirinya sub kultur yang membuahkan kriminalisasi tidak akan pernah terjadi lagi. Tapi justeru sistem itu menjadi sumber permasalahan. Oleh karena itu, jika perubahan yang mendasar yang ingin dicapai maka dalam rangka mewujudkan sistem peradilan terpadu itu sebagaimana dikonsepsikan UU Kekuasaan Kehakiman maka pendekatan pembentukan UU dengan konsep omnibus law menjadi suatu keniscayaan.

Sebagai informasi, DPN PERADI telah secara aktif ikut melakukan perubahan mendasar dalam hukum acara pidana. DPN PERADI kerja sama dengan ICJR telah melahirkan suatu draft pada perubahan RUU Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pada pada saat yang sama juga atas UU Advokat. Perubahan UU Advokat ini harus terjadi, selain standar profesi advokat harus tunggal juga pada saat yang sama karena MK sudah melakukan beberapa uji materi dan diantaranya ada kaedah hukum baru. Karena itu perubahan UU advokat atau dengan UU Advokat baru sudah keniscayaan pula.

Perubahan Mendasar: Pendekatan Dengan Omnibus Law?

Persoalannya sekarang ada kewenangan yang lebih dan kewenangan kurang pada hal konsepnya SPP, dan kualifikasinya seharusnya terpadu. Bagaimana sistem padu jika yang satu mendominasi yang lain? Sudah pasti sistemnya tidak akan jalan dengan baik dan akhirnya kekuasaannya yang mengedepan. Itu kenyataan yang dirasakan saat ini. Jadi penegakan hukum bukan by system tapi by komando. Tapi apakah itu yang diharapkan dari peradilan kita menurut UUD45? Jawabannya tidak karena hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila tidak akan terjadi bila dasarnya by komando karena itu harus dirubah. Perundangan-undangan dalam bidang peradilan harus berubah, karena sesungguhnya sekalipun masing-masing APH sudah ada UU nya namun sebagai mekanisme sistem tidak ada keselarasan, keharmonisan yang menuju peradilan terpadu untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila sebagaimana diamanatkan UUD45 (ps 24) dan UU Kekuasaan Kehakiman ( UU No 48 Tahun 2009 konsiderans dan ps 38).

Dulu Ketika zaman kolonial SPP ini diatur dalam satau UU namany RO, Rechtelijke Organisatie. Tapi setelah kemerdekaan masing-masing fungsi dalam peradilan itu memisahkan diri dalam UU nya masing-masing, UU Kepolisian, UU Kejaksaan dan UU Pokok Kekuasaan Kehakiman. Tentang Advokat tetap dalam RO. Baru kemudian tahun 2003 diatur dalam UU terpisah dan tersendiri yakni dengan UU Advokat. Prof Den S Lev (1963) menyebutnya dalam disertasinya, ini suatu perlombaan untuk mendapatkan kekuasan masing- masing yang lebih besar, to have more daripada to be more dalam penegakan hukum

Jika fungsi penyidikan, penuntutan, pembelaan dan pengadilan tujuannya sama maka mengapakah status, kewenangan, fungsi, hak dan kewajiban tidak dituangkan saja dalam satu UU? Ini sangat logis, benar dan dalam semangat konstitusional, “persatuan” dan “hikmat kebijaksanaan” sehingga dalam menegakkan hukum Keadilan berdasarkan Pancasila akan dapat diwujudkan. Itulah visi kita, perjuangan kita sebagai Organisasi advokat.

Penutup.

Sebagai penutup kata sambutan dalam acara rakernas ini, pertama-tama saya sudah mengingatkan sejak awal kita harus bersama, dalam posisi baik sebagai anggota apalagi pengurus, mengatasi persoalan itu. Karena itu secara konkrit kita sebagai Peradi telah sepakat pula dalam Rakernas yang lalu atas “Pokok-Pokok Haluan Program Kerja” Periode 2020-2025. Visi yang ingin kita capai dengan program itu ialah, “Advokat Sebagai Bagian Kekuasaan Kehakiman Satu KEAI dan Satu DKP: Menuju Standar Profesi Yang Tunggal” terwujud. Program ini bahkan sudah seharusnya dijalankan selama 3 tahun ini yakni sejak dari tahun 2020. Sekarang, dalam Rakernas ini saatnya kita monitor dan evaluasi, sudah sejauh manakah kita dan DPC-DPC telah melaksanakannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Semakin banyak kegiatan yang sudah dilakukan untuk mancapai visi itu artinya sudah semakin dekat kemungkinan kita akan mewujudkannya, bahwa advokat adalah sungguh advokat yang noble, yang tidak mudah lagi dikriminalisasi lagi. Standar profesi yang universal (bersama) telah menjadi bagian keseharian praktek advokat karena kesepakatan semua OA. Pada saat yang sama Advokat sebagai penegak hukum adalah bagian sistem peradilan terpadu sekaligus. Semoga demikian dan selamat ber Rakernas.

Fiat isutita ne pereat mundus.

Discover more from PERADI

Subscribe to get the latest posts sent to your email.